「うちの子、毎日ゲームばかりで全然勉強しない…」

「このままの成績で、次の学年に上がって大丈夫?」

私たち家庭教師のえーるには、2月に入ると「進級」を意識したお母さんから、焦りや不安の混じったご相談が次々と寄せられます。 今の時期、学校では1年間のまとめに入りますが、実はこの「まとめ」の授業こそが、お子さんの自信を左右する大きな分かれ道なのです。

これまで後回しにしてきた「苦手」や「わからない」をそのままにして進級してしまうと、4月からの新しい教科書が、お子さんにとって「さらに高い壁」に感じてしまいます。ですが逆を言えば、今の学年のやり残しをこの2月のうちに少しずつでも解消すれば、お子さんの口から「新学年、楽しみかも!」という前向きな言葉が自然と溢れ出すようになります。

2月の「苦手の整理」が、新学年のスタートダッシュを決める理由

今の学年で習った内容の「抜け」を放置すると、新学年でのつまずきにつながります。

① 勉強に対する「苦手意識」の連鎖を断ち切る

「自分は勉強ができない」という思い込みが定着する前に、成功体験が必要です。

苦手意識を抱えたまま次の学年に進むと、新学期の最初の授業から「またわからない…」と自信を失ってしまいます。そんな状態では授業も苦痛になり、さらに成績が下がるという負の連鎖に陥る恐れがあります。2月のうちに「あ、わかった!」という感覚を一つでも多く作ってあげることが、お子さんの勉強に対する苦手意識をなくしてあげることにつながります。

② 次の学年の「土台」を今のうちに補強する

小学校の学習は階段と同じです。一段抜けてしまうと、その先を登るのがぐんと難しく感じるようになります。

特に算数や国語の漢字などは、前の学年の内容ができている前提で進みます。例えば「掛け算」「割り算」があやふやだと、次の学年での「分数」「小数」「割合」などでつまずいてしまいます。3学期の今、少しずつでも「土台の穴」を埋めておくことが、次の学年からの自分を助けるサポートになるのです。えーるでは、「どこまで戻ればわかるようになるか」を一緒に見つけて苦手を取り除きます。

進級前に見直したい!学年別「つまずき重要単元」

学年によって、この2月に絶対に押さえておくべきポイントは異なります。

【低学年】算数の基礎と「学ぶ楽しさ」の定着

九九や時計、繰り上がり・繰り下がりなど、一生使う基礎を完璧にします。

1〜2年生でのつまずきは、将来的な「勉強嫌い」の最大の原因になることがあります。無理にドリルを詰め込むのではなく、視覚的な道具やクイズ形式を取り入れ、楽しみながら理解を深めることが大切です。えーるの指導では、お子さんの「わかった!」という笑顔を引き出す「楽しい指導」を心がけています。

【中学年】「なぜ?」と考える概念理解へのシフト

算数が急に難しくなる3〜4年生は、丸暗記から卒業するタイミングです。

「分数」や「割り算の筆算」、「面積」など、抽象的な概念が増えるこの時期。ただ解き方を覚えるのではなく、図や絵を使って「なぜそうなるのか?」を理解させることで、応用問題にも対応できる本物の力が身につきます。2月のうちに、できるだけ、「考えるクセ」をつけておきましょう。

【高学年】中学を見据えた「論理的な思考力」の育成

5〜6年生は、単なる知識の蓄積ではなく、「原因と結果」をセットで理解する力が求められます。次の中学校生活を見据え、自分で計画を立てて取り組む姿勢を少しずつ作っておくことが、中学入学後に好成績をキープすることにつながるでしょう。

ゲーム好き・勉強嫌いなお子さんでも続く「えーるの勉強法」

無理なく「毎日机に向かう」ための、2月からの学習戦略です。

① 「ついで」に始める学習ルーティン化

無理にやる気スイッチを探すのではなく、生活の一部に勉強を組み込みましょう。

「ゲームの前に宿題する」「おやつの前に漢字を5つ書く」など、生活習慣の一部にしてしまうのがコツです。ルーティンが決まることで、スムーズに勉強モードへ頭を切り替えやすくなります。えーるでは、お子さんの生活リズムに合わせた「これならできる!」という計画を一緒に作ってサポートしていきます。

② 1日15分だけの「集中学習」

長時間ダラダラやるより、「15分だけ」と決めて集中する方が効果は高いです。

まずは「1日15分だけ」という低いハードルから始めてみましょう。冬から春にかけて崩れやすいリズムを、この短い時間で整え直すことが、学力を底上げします。「今日もできた!」という達成感が、次のやる気に繋がります。

③ テスト直しで「宝探し」をするピンポイント復習

全部をやろうとせず、間違えた問題の中の「苦手」を狙い撃ちします。

返ってきたテストは宝の山です。間違えた問題だけをピックアップし、そこを攻略することで、効率よく「できた!」という達成感を味わうことができます。弱点をピンポイントで得意に変えていくえーるの指導法は、特に勉強が苦手なお子さんに喜ばれています。

【ご家庭の声】

小学4年生の息子は、学校から帰るとランドセルを放り投げてすぐにゲームします。いつも宿題をやっつけやし、テストの点数が下がる一方なのを見ていて、私は家庭教師を頼む決意をしました。「このまま5年生に上がったら取り返しがつかなくなる…」という不安をえーるさんに伝え、男性の大学生の先生が教えに来てくれました。先生は、息子に『ここだけできれば、次の学年はもっと楽しくなるから』と、やるべきポイントを絞って、少ない勉強から始めてくれたのです。驚いたのは、先生が帰った後、息子が自分から『先生に教えてもらった問題もう一回やってみる』と机に向かっていたことです。今は『5年生になっても大丈夫!』と胸を張る息子を見て、あの時えーるさんに相談して本当に良かったと心から思っています。

小学4年生 K君のお母さん

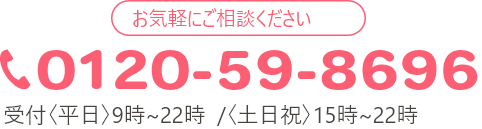

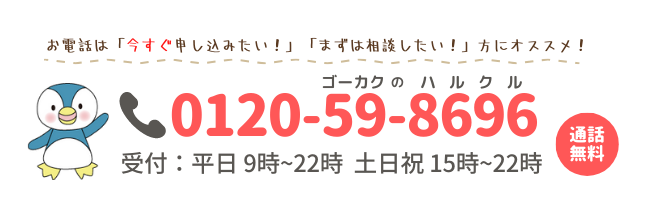

無料体験を受けられた方にクオカードをプレゼントしています。ぜひお気軽にお電話ください!

体験授業は2月27日(金)までの期間限定ですので お急ぎください!

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!