「いったい志望校って、どう選べばいいの?」

「受験の仕組みがイマイチわかっていない…」

「将来の夢もないし、目標もみつからない…」

私たちえーるは、これまで26年間、10000人以上の受験に関するご相談を受けてきましたが、毎年 多くのご家庭からこのようなお悩みが寄せられます。

中学3年生のお子さんの進路を考えるとき、多くの方が”志望校選び”で悩みを抱えることでしょう。もし、今、将来の夢がないというお子さんも安心してください。実は、お子さんのやる気を引き出す方法があります。それは「どんな高校を目指すのか?」によってやる気は大きく変わるからです。ここでは志望校を選ぶ際に失敗しない4つの重要ポイントをわかりやすくお伝えします。

学力に見合った高校を選べているか?

合格はゴールではなく「入学後」が重要

受験生の進学において、高校を選ぶとき「今の学力に合っているか?」ということが重要です。「合格する」ということだけが問題ではなく、高校に入学した後に充実した生活を送れるかが大事なのです。

「頑張って高校に入れたけど、レベルが高くてついていけない」「ギリギリ合格だったので、入ってからしんどい」

えーるには、このように高校生からの深刻な相談も沢山寄せられています。

ほどよいレベルで、「ちょっとがんばらないと」と思えるような高校や、「前向きに登校できる」学校選びをしましょう。

「背伸び」と「妥協」のちょうどいいバランス

「子どもには偏差値の高い高校に入ってほしい」

「○○高校に行ってくれたらお母さんも鼻が高いわ」

と親御さんが思う気持ちはよくわかります。ですが、もし、お子さんにとってあまりにもレベルが高く、ハードな受験になってしまうのは良くありません。受験によって、精神的なストレスや、プレッシャーで押しつぶされるケースも少なくありません。

頑張っていたお子さんが「もう無理」「もう限界」と、ぷっつり糸が切れてしまったら元も子もありません。

だからといって、安全ばかり考え、今の学力より低すぎる高校への受験も考えものです。高校にはらくらく入れるかもしれませんが、入ってから「授業が簡単すぎて退屈」「時間が無駄になっている気がする」と、しかたなく受ける授業ほどつらいものはありません。

大事なのは、「ちょっと頑張ればついていける」くらいの、程よいレベルの高校選びです。「気を抜かないで頑張ろう!」と前向きに思える高校への受験は、モチベーションも自然と高くなります。

偏差値だけに頼らない“相性”の見極め方

「偏差値が高すぎるから厳しそう…」

「偏差値低そうだし ここがいいかも…」

このように、受験する上で偏差値という数値は、わかりやすいものさしになります。しかし、偏差値はあくまでも目安です。

「学校の雰囲気はどうか?」

「校則や先生が厳しすぎないか?」

といった、自分と学校との相性も考慮して高校を選ぶことも重要です。

「校則が厳しいくらいの方が、勉強には集中できそう」と考える子もいれば、「厳しすぎるのは窮屈、やっぱり自由な雰囲気が好き」このように思う子もいます。

偏差値が同じような学校でも、学校によって校風は全く違います。そのことを念頭に、ネットの口コミだけでなく、実際にオープンキャンパスにいくことをおススメします。

偏差値や合格判定だけでなく、実際に学校に通って、「3年間楽しそうか?」「学校生活充実しそうか?」と想像しながら受験勉強すると、よりモチベーションが維持しやすいでしょう。

学校の雰囲気がお子さんに合っているか?

高校に入り、楽しく、充実した学校生活を送れるかどうかは、「自分にとって校風が合っているか」がカギになります。

もし、偏差値や、家から近いといった条件だけで決めてしまうと、入って「ん?何か違う…」「行く高校を間違えたかも…」このように取り返しがつかなくなってしまいます。

オープンキャンパスで「空気感」を感じよう

高校選びの際に、その学校の進学実績などを重視する方も多いと思います。しかし、「自分が通って居心地が良さそうか?」「3年間楽しいと思える学校か?」という視点も重要です。

「学校を見に行ってから子どものやる気に火が付いたみたい」

「子どもが『ココを受けたい』って初めて言った」

私たちえーるには、受験生をもつ親御さんからこのような声も届きます。

ネットの口コミや、高校のホームページだけでは伝わらないこともあります。それを実際自分の目で見て、肌で感じられるのが高校のオープンキャンパスです。通っている生徒や校舎を見ることで、「こんな雰囲気か」「なんかいい感じ」といった実感が湧いてきます。オープンキャンパスや学校説明会は、志望校選びの大きなヒントになるでしょう。

リアルな学校生活をイメージしてみる

「この学校に毎日通ったらどうだろう?」

「3年間ここで勉強する」

「部活動は何がある?」

このような意識をもって高校を見に行きましょう。体育館やグランドでは、生徒が部活動をしている姿も見れるかもしれません。その他、教室や食堂、図書館など、許可が降りればできるだけ見ておきましょう。

高校を見に行った日の夕食の時間に、子どもの表情が明るかったり、前向きな感想を話していたら、その高校はお子さんに合っているかもしれません。

通学も長続きのカギ

「行き帰りのルートは安全で通いやすいか?」

「朝の早起きは許容範囲か?」

「登下校だけで疲弊して勉強に影響は出ないか?」

このように、高校選びの際に、「3年間通いやすいかどうか」も重要なポイントです。「学校から遠すぎる」「乗り換えが多い」「急な坂道が多い」など、お子さんにとって「登校自体がしんどい」と思うのはマイナスです。

入学したばかりは「楽しい」「行きたい」と新鮮な気持ちがあった子でも「坂道で朝から汗だく」「電車やバスの混雑、人混みがきつい」と、ストレスになり、学校に行く足が重くなってしまうケースもあります。

自分にとって「無理なく通える学校」であるかを基準に選考してみましょう。

卒業後の進路につながる学校か?

「将来大学に行きたいか? 行くならどんな大学か?」

「専門学校に行きたい?どんな分野の学校?」

「高校卒業したら就職したい。どんな職業?」

高校に入ると、将来に向けて、様々な選択肢が出てきます。高校は通過点であり、自分の将来の夢や職業を決めるための準備期間。

もちろん、とりあえず行きたい高校に入り、高校3年間の間に、その先を決めるのも全然ありです。

いずれにしても、「選択肢が広がりそうな高校か?」ということを考えて高校を探しましょう!

進学?就職?進路に合わせた学校選び

高校を卒業した後、「大学に進学したい」「専門学校に行きたい」もし、そういう希望があるなら、進学実績も調べておきましょう。そのためのサポートをきちんとしてくれそうか?という観点も重要です。 授業、模試、補講などが充実しているか? 進学する生徒が多い学校や科でクラスの場合、周りの生徒や雰囲気につられて、学習への意欲も高くなります。

高校を出たら「働きたい」という就職希望の人は、「工業高校」「高専」「商業高校」「農業高校」といった専門性のある学校を選ぶといいかもしれません。資格をとりたい・スキルを身につけて即戦力になりたいという人にはピッタリです。

将来に迷っている子への高校選びのポイント

「将来の夢もないし、やりたいこともない…」

「何をしたい?って言われても何があるのかもわからない」

私たちえーるは、これまで沢山の中学生に出会いましたが、多くの子がこのように答えます。幼い頃は「スポーツ選手になりたい」「ケーキ屋さん」と言っていた子も、大人に近づくにつれ現実的になっていくからです。

そんな時私たちは「今すぐ決めなくても大丈夫」と伝えます。

無理にやりたいことを決めても、それが本当にそう思っていないと意味ないからです。それより「将来をじっくり決めるための環境に入る」ことが重要。

例えば、漠然とでも、大学や専門学校に進学したいと思っている子には、普通科の高校。将来的に大学や専門学校にいくノウハウがあり、環境が整っているからです。

最近では、「総合学科」「単位制」という高校も増え、授業を自分で選ぶこともできます。このような高校に行って将来のヒントを見つけるのもいいかもしれません。

といずれにしても、選択肢を広げておくことで、いざやりたいことが見つかった時に選べるのはいいことです。

部活動や学校生活が充実できるか?

高校での生活では、勉強以外にも友達、部活、学校行事など、大切な経験を沢山積みます。これらのことも、高校を選ぶ際に重要な要素になります。

「部活を軸に選ぶ」ことのメリットと注意点

「○○部の強い学校に行きたい」

「3年間○○部で頑張りたい」

こういった目標が明確な人にとって、どんな部活があるか?強豪校か?ということはかなり重要です。部活動をメインに3年間、高校生活を送る生徒というのは、その分充実感も人より多く、学校に通う強いモチベーションにもなるでしょう。

「勉強も頑張りたいし、部活動もがんばる」このようなバランスが、お子さんをより成長させていきます。

成績と部活の両立が叶う環境を探す

「○○部があるから入ったけど、授業についていけない」

「強豪校ならではの学力レベルの高さに、入ってから厳しそう」

えーるには、このようなお悩み相談も多く寄せられます。

部活と勉強面のバランスを考慮して受験を検討しないと入ってからが辛いです。

「部活も勉強もどっちも頑張りたい」

そう思っているお子さんは、以下のような学校を選びましょう。

- 学習サポートが充実していて、補習などもしてくれる

- 部活の顧問と担任が連携し、両立をサポートしてくれる

- テスト前は練習お休み。勉強に向き合う環境を作ってくれる

高校生活を充実させるためにも、部活と学業はバランスよく、無理なく前向きに活動できることが重要です。どっちつかずにならないためにも、そういったことに配慮してくれそうかも重要なポイントです。

えーるで変わった!ご家庭のリアルな体験談

息子は中学校に入学してから、数学と英語がかなり苦手で、そのまま受験生になってしまいました。テストは毎回20点~30点をウロウロ。このままでは高校の選択肢も狭くなってしまうと心配していました。

「背伸びさせても後で大変になるし、このままでは高校に行けなくなるし…」と不安な日々を過ごしていました。そんな時、知り合いの紹介でえーるさんのことを知り、「家庭教師しかない!」と、息子に伝えたところ、「来てもらう」と言ったので早速お願いしました。えーるから来た先生は、息子の弱点や、苦手の根本原因を一緒に探してくれて、中1の基礎から丁寧に教えてくれたのです。これまで3年生のところを必死でやっては「できない」「無理」と言っていた子でしたが、1・2年生の基礎がわかるようになり、だんだん自信がついてきたようです。最近受けたテストでは、どちらの教科も50点を超えて息子も大喜び!諦めかけていた高校も視野に入りどんどん前向きになっていく息子を見て、私も嬉しいです。先生には今のまま受験までお願いしたいと思います!

中学3年生 Мくんのお母さん

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

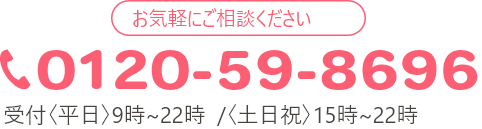

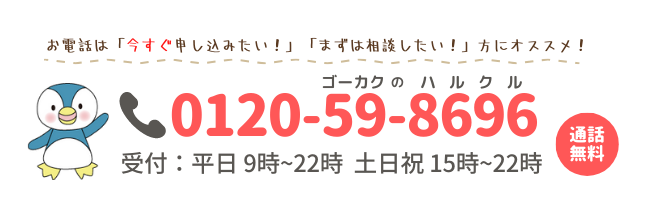

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!