親子の衝突を避ける!反抗期の「勉強しない」本当の原因

「またゲームしてるの⁈ いい加減勉強したら!」

「うるさいな!ほっといてくれる!」

小さいころは素直だった我が子が、突然口ごたえしたり、無視するようになると親として戸惑いますよね。さらに、「このままでは勉強が遅れてしまう」という不安も抱えてしまいます。しかし、お子さんの反抗的な態度は、単なるわがままではなく、心と体が成長しているサインかもしれないんです。

まずは、親子の衝突を避けるために、お子さんの内面で起きている3つの変化について理解してあげましょう。

反抗期の3つの本質的な要因

①心の成長:芽生える「自我」のサイン

「自分で決めたい!」「もう子ども扱いされたくない!」という強い自立心が芽生えてくる時期です。親の意見に疑問を持ったり、自分自身の考えを確立しようとする自立のステップです。喜ばしい成長のサインと捉えてあげましょう。

②身体の成長:ホルモンの変化が感情を揺らす

思春期(第二次性徴期)に差し掛かると、ホルモンバランスが乱れ、精神的に不安定になりやすくなります。本人に悪気がなくても、理由もなくイライラしたり、体の変化に心が追いついていない状態で、ついつい親に反発してしまうことがあります。

③自立心と依存心の葛藤による親離れの期間

「一人でやってみたい」という自立心と、「でも失敗は怖い~」という依存心の間で、心が揺れ動いています。最も甘えられる存在である親に、この複雑な不安やイライラをぶつけるのが反抗期の正体いかもしれません。

学年別:成績が下がる時期と反抗期への具体的アプローチ

実は、反抗期が始まる時期と、お子さんの成績が下がりやすい時期はちょうど重なっているんです。

小学生の場合:難化する学習内容と心の変化

小学校高学年頃になると、英語や抽象的な文章題といったように、学習内容が急激に難しくなります。

「授業がわからない」→「勉強が嫌になる」→「親に言われるとムカつく」→「だからよけい勉強しない」 といったように、反抗的な態度はますますエスカレートしてきます。

このような時期は、「自分にもできる」という小さい成功体験を積ませてあげることが勉強が嫌いにならない秘訣です。

中学生の場合:心身の疲れと「勉強の壁」

中学生になると、部活動、友達との関係、スマホといった要素が加わります。小学校の時は感じなかったストレスや疲労感を多く感じるようになります。

心身の疲れ

毎日の学校生活や部活動の練習などで体力や気を使い、帰宅する頃にはエネルギーは残っていません。体力の消耗や、心の余裕の無さから、親に「勉強しなさい!」と言われると、「イラっ」として、つい強く反発してしまうのです。

勉強の壁

授業内容が一気に複雑になる中学校では、「勉強のやり方」がわからないと、行き詰まってしまいます。うまくいかないこと対してイライラが募り、そのイライラは親にぶつけてしまうケースも多いようです。

【解決策】親が今日から実践できる!3つの接し方

できるだけ感情的な衝突を避け、お子さんを尊重しながら、勉強へうまく誘導するために、今日からできる効果的な3つのアプローチをご紹介します。

① 叱る前に「共感」で心の重さをとってあげる

まずはお子さんのイライラを否定せず、できるだけ受け止めてあげましょう。

- NGワード

「もー、またゲームばっかり!」「いつまでだらだらしてんのよ!」

- OKワード

「部活の練習は大変?」「テスト前は課題が沢山出るししんどいなあ」

親がお子さんのよき理解者であることを示すと、お子さんは安心し、しんどい気持ちが軽くなり、素直に話を聞ける状態になります。

②「親離れ」をサポートする第三者の存在

親が教えようとすると「依存」と「干渉」の板挟みになりうまくいかないことが多いです。そこで、第三者が介入することで、ほとんどのお子さんは素直に耳を傾けてくれるようになります。

第三者(家庭教師など)が学習計画を一緒に立てることで、「親にやらされる」ではなく、「自分で決めた計画」として自主性が生まれます。

親は「勉強しなさい」と言わなくてもよくなります。「先生と計画立てた今日の課題は終わった?」と、確認役になれば波風は立ちにくくなります。

③ 「行動」より「成長」に注目して言葉をかける

反抗期に入ったお子さんは、親の命令を聞こうとはしません。できるだけ、点数や結果ではなく、お子さんの努力の部分に注目して評価してあげましょう。

- NGワード

「テストの点数が上がったね」

- OKワード

「計画通りに勉強してたね」「難しい問題最後まで解いてたね」

小さな成長を認める言葉のほうが、お子さんは自己肯定感が上がりやすいです。「もっと頑張ってみようかな」という前向きな気持ちが生まれてきます。

関係を壊さない!反抗期の子への正しい「叱り方」と「褒め方」

特に反抗期のお子さんに対しては、言葉の選び方やタイミングが重要になってきます。

反抗期の子への効果的な叱り方:冷静さがカギです

「叱る」のはルールを破った時や、安全に関わることをした時だけにします。感情的にならず冷静に話し、子どもに客観的に考えさせるようにしましょう。

- 冷静になる

まず親自身が焦らず、感情的にならず、冷静な態度や口調で話すことが重要です。

- 私メッセージで伝える

「あんたはいつも〜やね」と責めるのではなく、「私は〇〇されると悲しいわ」と、親の気持ちをお子さんに伝えましょう。

- 人格を否定しない

「あんたは本当だらしない子やな」ではなく、「今回、約束を破ったことに怒っている」と、人格ではなく、行為に対してダメだと言ってあげましょう。

反抗期の子への効果的な褒め方:自信を育む言葉の力

反抗期の子には、ストレートに褒められると反発することがあるので、できるだけ客観的に、具体的に褒めてあげましょう。

- 具体的に伝える

「頑張ったね」ではなく、「昨日、テスト勉強2時間くらい集中してやってたね」と具体的に褒めてあげます。

- 比較をしない

兄弟や友達と比較することは絶対さけましょう。比べるなら「前よりだいぶよくなってるわ」といったように、お子さんの「過去の自分」との比較をしてあげましょう。

- 努力を褒める

「◯点とってすごいね!」ではなく、「難しいのに諦めずに頑張ったね」と努力や過程を認めてあげましょう。

親子の孤立を防ぐ!「第三者」を活用した解決の突破口

反抗期のお子さんは、自立したいという気持ちが強くなり、親からのアドバイスを最も嫌がります。この壁を乗り越えるには、第三者を活用するのが効果的な突破口になることがあります。

第三者の活用がもたらす2つの効果

①安心できる逃げ場の提供

家庭教師のような第三者の存在は、親子関係のしがらみがありません。お子さんにとって「安心して本音を話せる場所」「親以外に相談できる大人」です。この存在が、お子さんの心の安定につながることがよくあります。

②客観的な学習分析と計画

第三者がお子さんの学習状況を客観的にみて「勉強のやり方」を教え、一緒に学習計画を立てることで、お子さんは反発せずに学習しやすくなります。親は勉強のことをうるさく言わなくてすみ、親子関係が良好になります。

【実体験】反抗期の子が「自ら机に向かう」ようになった秘訣と事例

ここでは、反抗期の壁を乗り越え、家庭教師のえーるで自立した学習習慣を身につけたご家庭の事例をご紹介します。

ご家庭の声

娘は特に中学2年生になってから親に反抗するようになり、『勉強しなさい』と言った瞬間『うるさい!』と言って部屋に閉じこもるようになりました。毎日のように親子ゲンカをして、疲れ果てた私は、家庭教師のえーるさんに相談し、大学生の女性の先生に来てもらうことにしました。娘と年齢も近く、人柄も良い先生だったのですぐに仲良くなったみたいでホッとしました。娘は先生に勉強以外の悩みも相談しているみたいで、『安心できる逃げ場』になっているみたいです。勉強も素直に先生の言うことを聞いて機嫌よくしているので本当に良かったです。先生のおかげで、以前のように楽しい親子の会話が増えたことが何より嬉しいです。

中学2年生 Sさんのお母さん

その他の事例

中学2年生 Sくん(ゲームと反抗期からの脱却)

ゲーム優先で勉強を全くしなかったSくんに対し、先生は「短時間勉強法」を提案してくれました。さらに先生は、ゲームと勉強の時間を決めて、「必ず勉強が終わった後にゲームをする」というルールづくりまでしてくれたようです。

お母さんからは、「親では踏み込めない部分に先生はうまく入って導いてくれるので本当に助かっています」という感謝の言葉をえーるにいただきました。

中学1年生 Yさん(完璧主義と自信喪失からの回復)

完璧主義ゆえに点数が下がって自信をなくし、親にあたっていたYさん。先生は「完璧でなくて大丈夫。先生も中学時代は全然完璧じゃなかったし。」と言ってくれたことで、彼女の気持ちはかなり軽くなったみたいです。先生と一緒に目標を決め、小さな成功を重ねていくうちに彼女は自信を取り戻すことに成功しました。「先生のおかげで親子の関係も改善しました。本当にありがとうございます。」と、お母さんから嬉しい声が届きました。

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

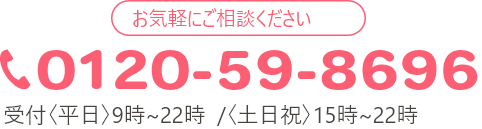

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!