「2学期制」って、実際どうなの?

メリット・デメリットとお子さんの

成績を伸ばすヒントをお伝えします!

「2学期制」の仕組みについて!

私たち家庭教師のえーるにご相談される方から「うちの子の学校が2学期制だけど何が違うの?」と、質問されることがあります。

2学期制とは、学校の1年間を大きく前期(だいたい4月から9月頃まで)と後期(10月から3月頃まで)の2つの期間に分けている制度のことです。

従来の3学期制だと、夏休みが終わるとすぐに「2学期」が始まりますよね。でも、2学期制では夏休みは前期と後期の間の「お休み期間」で、新しい学期が始まるわけではないんです。後期が始まるまでは、大きな学期の区切りはありません。

一番分かりやすい違いは、通知表(通信簿)が出る回数かもしれません。3学期制では年3回、学期ごとに成績が出ますが、2学期制の場合は、原則として年2回、前期の終わり(9月下旬〜10月上旬頃)と学年末(3月)に成績が発表されます。学校によっては、夏休み中に前期の学習の区切りとして「中間発表」のような形で面談があったり、簡単な評価が伝えられたりするところもあるみたいです。

この2学期制は、お子さんの学校生活や学習のペース、成績にも影響があるかもしれません。

どうして2期制ができたの? その目的と背景

文部科学省が2学期制の導入をはじめたのには、いくつかの理由がありました。ここではその目的についてお話します。

- 「ゆとりをもって、深く学んでほしい!」という願い

3期制だと、学期末ごとに定期テストや通知表作り、終業式などがギュッと詰まって、せっかくの授業時間が減ってしまうと考えられます。そこで、2学期制にすることで、そうした区切りを減らして、年間を通して授業をたっぷり確保できるようにしました。そうすれば、ただ単元を急いで進めるだけでなく、内容をじっくり深めたり、実際に体験したりする「ゆとり」が生まれると考えたようです。 - 「学んだことが、身についてほしい!」という思い

3学期制だと、学期末の締め切りに追われて、子どもたちが焦って勉強しがちな部分もあります。2学期制なら、子どもたちが一つひとつの内容を時間をかけて学び、本当に「分かった!」と実感できる時間を持てるように、という願いが込められています。特に前期と後期の区切りが長くなることで、単元ごとに途切れることなく、つながりを感じながら勉強できるようになります。 - 「先生たちも、もっと子どもたちに寄り添えるように!」という工夫

学期末の先生たちの忙しさを少しでも減らして、その分、先生たちが子どもたち一人ひとりとじっくり関われる時間を増やしたい、という目的もありました。

こういった目的は、すべて「子どもたちが、ただ知識を覚えるだけでなく、考える力や豊かな心を育んでほしい」という願いにつながっています。

「2学期制」のメリット・デメリットをしっかり知っておこう!

2学期制は、お子さんの学校生活や学習に様々な影響を与えるようです。そこで、ここでは「2学期制のメリットとデメリット」についてお伝えします。

2学期制の「メリット」って?

- 授業がゆったり、深く学べる?

学期の区切りが少ない分、授業を急いで終わらせる必要がなくなり、先生も計画的に授業を進めやすくなります。子どもたちも、一つの単元をじっくりと時間をかけて深く学ぶことができるようになるでしょう。 - 体験学習やイベントがもっと充実!

授業時間にゆとりが生まれることで、課外学習や、体育祭、文化祭といった学校行事の準備にも、今まで以上に時間をかけられるようになります。 - 長い目で学習計画を立てやすい!

先生が年間を通しての学習計画を立てやすくなるので、お子さんも「この学期中にこれを頑張るぞ!」と、長期的な目標を持って学習に取り組めるようになることが期待されています。

2学期制の「デメリット」

- 通知表が少ないから、気づくのが遅れることも

通知表が年2回になるので、3学期制に比べて、お子さんの学習状況や理解度を数字で確認する機会が少なくなります。前期の通知表が9月下旬~10月上旬に出るまで、どこでつまずいているか気づきにくい、ということもあるかもしれません。 - 夏休み明け、気持ちの切り替えが難しい子も

夏休みは学期と学期の間の「お休み期間」なので、子どもによっては長期休みのモードから学習モードへの切り替えがなかなかできず、「中だるみ」につながりやすい傾向があります。 - 「わからない」が、ずるずる長引きやすくなる?

もし前期で少しでもつまづきがあった場合、それを巻き返すチャンスが後期まで持ち越されてしまい、学習の遅れがそのまま長引いてしまうリスクがあります。3学期制のように「学期ごとに気持ちを切り替えて頑張ろう!」という意識が持ちにくい子もいるかもしれません。 - 定期テストが少ないため、対策が大変になることも

テストの回数が減ることで、一度のテスト範囲が広がり、お子さんによってはテスト対策を難しく感じることがあります。また、テストを受ける経験が少ないことで、テスト慣れしにくいという側面もあります。

「2学期制」だからこそ!知っておきたい学習のコツ

ここからは、2学期制の良さを最大限に活かし、そのデメリットをしっかりカバーするために、大切なコツをお伝えします。

- 「今の自分」をこまめにチェックしよう!

2学期制だと通知表が年2回だからって油断は禁物です。自分の勉強が「今、どんな感じかな?」「どこが分かって、どこが苦手かな?」と、こまめに自分自身に聞いてみましょう。授業中に「あれ?」と思った時は、そのままにしないで、先生に質問したり、友達に聞いてみるものいいでしょう。 - 夏休みは「自分をレベルアップする期間」に!

長い夏休みは、前期に習ったことの復習や、ちょっと苦手だったところを克服する最高のチャンスです。ただダラダラ過ごすのはもったいないです!「これだけはやっておこう!」と、自分で無理のない計画を立て、毎日少しずつでも机に向かうようにしましょう。 - 「あれ?」と思ったら、すぐに解決しよう!

2学期制では、一度のつまずきが長引きやすい傾向があります。「なんか、ここ、分からないかも…」と思ったり、テストで思ったような結果が出なかった時は、すぐに「どこで、なぜ分からなくなったんだろう?」と、原因を見つけて復習しておきましょう。 - テストが少なくても、普段から振り返りを!

テストの回数が少ない分は、テストがない期間も小テストや宿題、普段の授業ノートを見直して、自分の理解度をこまめにチェックしていきましょう。「今日はこんなことができた!」「この問題、よく頑張ったな!」と、自分で自分の頑張りを認めてあげるのもやる気につながる大切なコツです。

えーるの生徒さんの体験談

数学の「苦手」が解消!自信を取り戻したAくん(中2男子)

Aくん中学2年生の男の子で、数学がとにかく苦手な子でした。特に、方程式の単元になると、問題を見ただけで「うわ、無理!」と、もうお手上げ状態。テストの点数もなかなか上がらず、通知表の数学はいつも「2」。このままだと、高校受験に響くのでは…とお母さんは心配されていました。「家で教えてみようとしても、どう説明したらいいのか、私も分からなくて…」とお母さんもお手上げ状態です。

特に2学期制だと、成績が出るまでお子さんの数学の具体的な状況が見えづらいことも、不安につながっているみたいです。

それで、えーるに家庭教師を依頼され、担当した先生は、Aくんに「わかるよ。数学は、最初つまずくと、そこからずっと解けなくなってしまうから」「でも大丈夫、先生に何でも聞いてな」と寄り添う姿勢でゆっくり教えました。もちろん、いきなり難しい問題に取り組むのではなく、まずは1年生の1学期の基礎から復習しました。簡単な計算問題を「なぜそうなるのか?」という理由を考えさせながら解いたり、方程式の解き方を一つひとつ丁寧に説明しました。

そんな指導が続き、Aくんは「なんだ、そういうことか!」と、気づくことも増え、「もしかしたら、できるかも?」という前向きな気持ちに少しずつ変わっていったそうです。これまで「分からない!」と放り出していた問題にも、自分から「もう一回やってみる!」と取り組むように。

次のテストでは数学の点数が大幅にアップし、前期の通知表では、数学に「3」がついて本人もビックリ!

最初、心配されていたお母さんも「まさか、こんなに短期間で数学の評定が上がるなんて…」諦めかけていた希望校の選択肢が、また広がりそうだと嬉しそうに語ってくれました。

夏休み明けの「中だるみ」を乗り越え、学習習慣が身についたCさん(中2の女子)

Cさんは中学2年生の女の子で、中学校は2学期制です。お母さんからご相談いただいたのは、夏休み明けの9月。「夏休み気分が抜けなくて、全然勉強に集中できないんです。2学期制だからか、どこかで『まだ大丈夫』って思ってるみたいで…」と、心配されていました。Cさん自身も「勉強しないとって思うけど、何をすればいいかわからへんし、やる気もでない」と、正直な気持ちを話してくれました。

えーるの先生は、まずCさんに必要な学習習慣をつけることからスタートしました。「毎日15分でいいから机に向かう」ということから始め、約束を守ったら「よく頑張った!」「いいかんじ!」と褒めて、とにかく毎日することの大切さをわかってもらうよう努めました。 苦手な英語も、先生が単語の覚え方を教え、「1日◯個覚えようね」と約束をして、次の指導時に小テスト。それもクイズ感覚で問題を出し、楽しく英単語を覚えられるように工夫してくれました。

最初は渋々だったCさんも、先生の優しい指導が居心地よく、勉強の習慣もついて、少しずつ「できるかも」「なんかわかってきた!」とポジティブな言葉が出るように。

お母さんからは、「あんなに勉強しなかった子が自分から『宿題やるわ!』って机に向かってるのををみて驚きました。

最近は勉強も順調みたいで、「学校行くのが楽しい」って言ってるそうです。お母さんは先生には本当に感謝しているとおっしゃっていました。

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

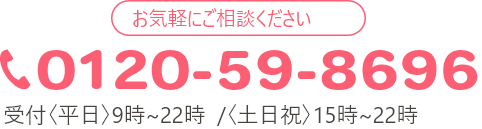

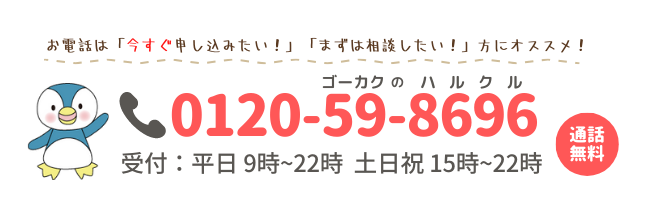

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!