2025.11.2更新

「うちの子、ゲームを始めるとなかなか終わらなくて…」

「スマホの問題で、毎回親子ゲンカに発展してしまう…」

私たち家庭教師のえーるには、このようなお悩み相談が多く寄せられます。

実は、学習障害の特性をもつお子さんがスマホやゲームに没頭してしまう理由は、意思の弱さだけの問題ではありません。それは、普段の学校生活や、勉強での成功体験が得られにくいことから、スマホやゲームの世界に「安心の空間」を求めているからかもしれません。

この記事では、お子さんが、スマホやゲームに熱中する理由を理解し、親子の関係を良好にするためのヒントなどもご紹介します。

なぜスマホやゲームに夢中になるのか? 3つの心の理由

学習障害の特性をもつお子さんが、スマホやゲームにハマってしまうのは、それらに強く惹きつけられる理由があるからです。まずは、

その理由を知ることが解決への一歩になります。

①努力がすぐに報われ「成功体験」が得られやすいから

学習障害の特性をもつお子さんの多くが、「読み書き」や「計算」といった基礎的な学習の段階につまづいています。「頑張っているのにうまくいかない…」そんなつらい経験を日々積み重ねるうちに「自分には無視かも」「もう限界…」と、自己肯定感が低下してしまう子も少なくありません。

一方で、ゲームはどうでしょう。好きなゲームでは、どんどんステージをクリアしていきます。敵を倒しながらレベルを上げていく。このように、自分の行動が結果としてすぐに反映されます。

この即座の反応は「達成感」となり、お子さんは自然とのめり込んでいきます。ゲームは「自分が活躍できる空間」というポジティブな場になりやすく成功体験を積み重ねていくうちに、自己肯定感も高まりやすいのです。

②自分のペースで、誰にも邪魔されずに取り組める

学習障害の特性をもつお子さんの多くは、勉強が遅れがちで、周りのペースについていけないことが多々あります。「自分だけが取り残されている」「みんなの足手まといになっているかも」 このように、常に不安を抱えている子も少なくありません。

しかし、ゲームをしている時間は、自分のペースで進んでいけます。失敗しても大丈夫。リセットすればまた、何回でもチャレンジできる点は大きく違います。「周りに合わせる必要がない世界」は、子どもにとって居心地がよく、ストレス解消にもなっているんです。

③ 特性に合った「視覚的な分かりやすさ」が心地いい

学習障害の特性を持つお子さんにとって、無機質な文字や情報の処理は大きな負担になっていることがあります。学校の黒板、教科書、ノート、プリントなどは、色彩が単調な情報ばかりで、ただでさえ難しい勉強をさらに退屈で苦痛なものに感じさせてしまいます。

一方、ゲームやスマホのアプリは違います。これらは、カラフルな色彩、動画、音響、アニメといった視覚的・聴覚的に豊富な刺激があります。これらは単に楽しくさせるだけでなく、情報が直感的に伝わるようにプログラミングされているのです。

お子さんがSNSやゲームに惹かれるのは、脳にとって情報が「心地よく」「ストレス解消できる」からなんです。

親子で衝突を減らす3つのルール

お子さんがスマホやゲームとの付き合い方で大切なことは、「親が管理」することではなく、「子ども自身が自分で管理」できるようになることです。以下は、お子さんと話し合って決めるルールです。

①「いつ、どこで、どれだけ」を具体的に決める

スマホ使用やゲームのルールを決める際に、曖昧に決めてしまうと後でトラブルの原因になることがあります。親子ともに、明確で、納得できるルールづくりを心がけましょう。

ルールづくりの例

- いつ?

「ゲームは宿題が終わってから」「21時以降は使用禁止」 - 使用場所

「親の監視が行き届く場所(リビングなど) - 使用時間

「1時間まで」「土日は2時間以内」

②「切り替えの儀式(ルーティン)」を導入する

スマホやゲームに没頭している子が、違う行動に切り替えるのは簡単なことではありません。それが勉強であれば尚更です。以下に切り替えるためのアイデアをご紹介します。

予告

タイマーを5分前にセットする。いきなり「終わり」ではなく、「あと5分」という心の準備をさせるためです。

儀式

「終わったらスマホを親に預ける」「ゲームを元の位置に戻す」といったルーティーンを決めておくことで、気持ちの切り替えをしやすくするのが狙いです。

親の行動

ゲームが終わるころに、親がおやつを用意するなど、勉強に向かうための準備を促します。お子さんの衝動的な反発を抑える効果があります。

③ルールを破った時のことを事前に決めておく

あくまでも、ペナルティは「罰」というものではなく、「次は約束を守るための行動」という認識を共有していきます。

「親に怒られた」という意識を持たせるのではなく「自己責任」ということを自覚させる目的があります。

ペナルティの例

もしルールを破ったら、「3日間ゲーム禁止」「一週間の使用時間を1日30分に減らす」

重要なポイント

子どもにとってはかなり厳しいルールかもしれません。しかし、大事なのは、「約束を守る大切さ」を小さいうちに身につけさせることです。逆に、約束をきちんと守っている子には、話し合いでルールを緩和するのもいいでしょう。

ルールを成功させるための「5つの具体的な関わり方」

ルールを設定するだけでなく、日々の関わり方を工夫することで、お子さんの時間管理能力が育まれます。

①「完了」優先で「質」は後回しにする

「勉強を〇〇分したからゲーム」よりも、「宿題最後までできたらゲーム」というルールのほうがいいでしょう。一見、同じように見えるかもしれませんが、「最後までできたら」という部分がポイントです。これによって、子どもに責任感を学んでもらう狙いがあります。最初は、中身が少々雑でもかまいません。まずは、「やり終えた」という成功体験を積ませることを優先させます。

②宿題は「ゲームの休憩」と捉える

中には、ゲームをする前の勉強時間が長すぎて耐えることができず、モチベーションが続かないというお子さんもいます。

そこで、宿題を「ゲームをする前のウォーミングアップ」や「ゲームの休憩時間」として捉え直すのも一つの方法です。ご褒美としてゲームを直後に設定することで、短時間の集中力を引き出し、学習意欲を高められるケースもあります。

③「時間」よりも「状況」で制限をかける

学習障害の特性上、時間を意識することが苦手という子も多いようです。そのため、時間で区切るのではなく「夕食の時間まで」「お父さんが帰宅する時間まで」みたいに、生活のルーティンや区切りに合わせて制限かける方が向いている子もいます。

④魅力を半減させる「場所のルール」

自分の部屋でだらだらと、無限にスマホを触るのもよくありません。リビングなどの親の目が行き届きやすい場所のみ許可し、睡眠時間や勉強時間への悪影響を防ぎます。

⑤ゲーム以外の「熱中できること」を一緒に探す

スマホやゲームへの依存を防ぐためにも、お子さんが夢中になれることを一つ見つけてあげましょう。お子さんが強く興味をもつものであれば何でも構いません。絵を描く、音楽鑑賞、楽器、読書、生き物など。親子で一緒に楽しめることであれば尚良しです。自然にスマホやゲーム依存度が下がっていきます。

ご家庭の声「約束が守れるようになった」

娘は学習障害のグレーゾーンということもあり、勉強が苦手でなかなかやる気が出ませんでした。自分の部屋にいる時間が長く、スマホや漫画を読んでばかり。成績は下から数えるほうが早いほど悪く、『高校にいけないのでは?』と親のほうが心配していました。それで、家庭教師のえーるさんに先生を紹介してもらい、基礎からやり直してもらうことにしました。

ある日、指導の直前に、先生は「もしよければ、次の指導から別の部屋をお借りできないでしょうか?」とお願いされました。ちょうど物がない部屋があったので、そこに小さなテーブルを持ち込み、指導してもらうことに。

先生に後から聞いたのですが、これまでは娘は指導中に、部屋に貼ってあるアイドルのポスターや、ぬいぐるみなどを無意識に見てしまい、集中できていなかったようです。

それからというもの、「指導部屋=日頃の勉強部屋」になり、その部屋に入ると自然に集中できるようになったと子どもは言います。これまでの常識にとらわれず、柔軟な発想によって子どもの集中力を高めてくれた先生は、本当にさすがだと感じました。

中学1年生 Tさんのお母さん

えーる坪井

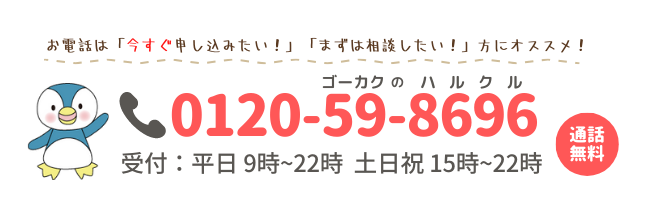

えーる坪井まずはお気軽にご相談ください

私たちえーるは、学習障害専門の家庭教師ではありませんが、20年以上、これまで多くのお子さんとの出会いの中で得た知識や経験をもとに、心をこめてサポートしています。

ちょっとしたお悩みや心配がある方はまずは気軽にご相談くださいね。

この記事もよく読まれています。

学習障害を持つ子どもの集中力を高める環境づくり:今日からできる5つの工夫

「学習障害で、1人でうまく勉強できないという方は、家庭教師の無料体験を行っていますので気軽にお試しください!」

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

お忙しい中、最後まで読んでいただきありがとうございました。正直、「実際にやってみないと、どんな勉強法があってるのかと分からない」と思っている方も多いかと思います。

そこで!家庭教師のえーるは無料の体験授業をおこなっています!

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!こんな勉強法を全部教えます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

体験授業を受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!